Frame──「写し」:有楽と光琳と、『燕子花屏風図』

『Frame』は、首都圏にあるマンションのペントハウスを改修したプロジェクトである。隣り合う二つの住戸(東側と西側)を、4人家族用に一つの住戸に編み直した。将来再び分割しやすくするために、そしてこのプロジェクトの予算上の制約を満たすために、主な建設工事はほとんど東側住戸の居間と食堂に絞ることにした。

ここでの私たちの問題は、新たなスペースと他の手付かずのスペースが混在するより大きな新しい住居全体の中で、その空間的関係をどのように構築するかということだった。そこで、既存のコンクリートの柱、壁、および開口部の位置を手がかりに、西側住戸内にある長方形のスペースを囲み、次にそれを90度回転させた状態で東側住戸にうつし、再現した(写真、プランアニメーション参照)。こうすることで一つの住戸内に同じ大きさの長方形の部屋が二つ存在することになった。窓やドアも、同じサイズで同じ位置に備わっている。新たにつくられた東側の長方形はキッチンを含むリビングスペースとなり、オリジナルの長方形は施主の仕事のためのスタジオとなっている。日常生活において、二つの同じ形の部屋を行ったり来たりする経験が積み重なることによって、新しい住戸に、ようやく一つの住まいとしての空間的なまとまりがもたらされるのだ。

すでに存在する空間を別の場所に再現することは、日本の茶文化では「写し」と呼ばれている。近世以降、偉大な茶の達人によって作られた名茶室を、後の茶人が再現した例はいくつもある。多くは、茶匠の名席を身近に感じて茶を嗜むため、自宅の敷地内などに「写し」の茶室を構える。『フレーム』プロジェクトで私たちが行ったことは、行為だけを見れば「写し」と変わりはない。しかし茶室の「写し」において、コピーがオリジナルと同じ敷地や家に設置されることは皆無といってよいだろう。また、元より『フレーム』における二つの長方形スペースは茶室ではない。それでもなお、『フレーム』プロジェクトの記述にあたって茶室の「写し」を引くことに、何かしら意味があるだろうか?

「写し」をただ、名席のレプリカを所有し茶匠の精神に学ぶという願望を満たす行為とみれば、『フレーム』との共通項を見出すことは難しい。しかし「写し」が持つ別の可能性、つまり、茶室の「写し」を作ることは、時代も場所も離れて存在するオリジナルとの間に空間的な結びつきをもたらし広がりを生成する取り組みでもあるという側面で捉えると、この場で触れることも的外れではないと思えてくる。

少なくとも、江戸時代の偉大な芸術家である尾形光琳(1658-1716)もまた茶室の「写し」を行っていたと知れば、驚くとともに、このような捉え方をむやみに切り捨てるわけにはいかなくなるだろう。というのは、彼こそは、屏風絵の世界において同形反復を試みた最初の画家といわれているからだ。

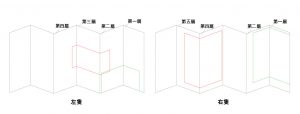

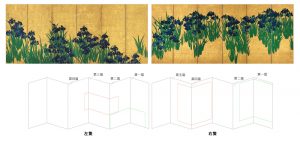

その屏風絵とは、いうまでもなく光琳の代表作のひとつである『燕子花図屏風』である(図1, 2)。一枚150.9cm×338.8cmという巨大な画面が左右に並ぶ二枚一組(六曲一双)の構成で、どちらの画面にも、金地に燕子花だけが描かれている。他の要素は一切ない。二枚(右隻と左隻)は、画像の連続性を有するが、その一方で、対象への視点や距離が全く異なっていることから、別々の独立した絵を見ているのかのようでもある。

ここで問題にしているのは、左右それぞれの画面内に見られる同じ絵柄の繰り返しのことである。右隻(右の画面)においては、画面右上(第一、二扇)に描かれた花群のまとまりが、画面中央の左寄り(第四、五扇)にてそっくり繰り返されている。そして左隻(左の画面)では、右下部分(第一、二扇)の花のまとまりが、すぐ左隣(第二、三扇)において、位置を高くして繰り返されている(図3, 図4)。つまり左右どちらにおいても、一つの画面内にオリジナルと「写し」が共存しているのである。

もっとも、美術史家小杉一雄が驚嘆の念をもって指摘したように、この絵における同じ絵柄の繰り返しは、染織に用いる型染めの技術を応用し、型を用いて制作されたという見方もある[*1]。それに準ずれば、もはやオリジナルとコピーという関係よりも、一画面内に同じ絵柄が二度表れることの意味に比重が置かれるべきであろう。観る者がこの反復に気づいたとき、画面のなかの空間的な結びつきが独りでに眼前に浮かび上がってくる。

ことに本作品は屏風絵である。屏風絵というものは、折り曲げて自立させてしつらえるものであり、ひとえに一画面といっても、それは平らな面ではなく山と谷をそなえ折れ曲がった状態で鑑賞される。たとえば右隻の同じ図柄は、一方は谷を介して描かれ、他方は山を介していることから、ただ左右に離れているという位置関係のみならず、一方は後ろへ他方は手前へ出てくるというような前後の奥ゆきも感じられる。左隻の場合は、同じ図柄は隣接しているものの山を介しているため、たとえば通りの角を曲がるように視線が屏風の山を超えると、そこでふたたび見覚えある花群に出くわすというようなことになるのかもしれない。

反復への気づきはまた、それまで眺めていた『燕子花図屏風』が、単に自然の花の模写や再現に留まらず、限定された画面のなかをある秩序に基づいて構成しようとする試みであることにも意識を向けさせる。加えて、視点がバラバラな二つの絵をひとつの作品としてつなぎ止めているものは、左右両方に共通して見られるこの繰り返しのパターンであることにもあらためて留意しておきたい。

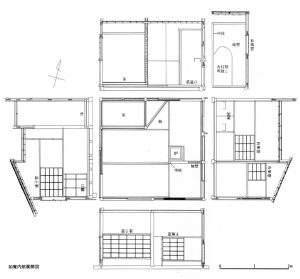

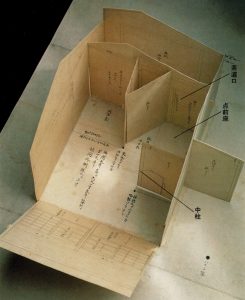

さて、その光琳は、当時すでに名茶室として名高かった『如庵』の「写し」を構えている。おそらく『燕子花図屏風』を制作する以前のことであろう[*2]。『如庵』とは、織田信長の弟で利休十哲に数えられる織田有楽(1547-1621)が、晩年の住居を新築する際に設えた茶室である(図5)。1618年頃の建造という。古暦を張り巡らした腰壁、竹を詰打ちにした窓など、有楽独自の工夫が随所に伺える。なかでも彼の空間的感性を最も顕著に示しているのは、床脇の壁を斜行させて三角形の地板のスペースを設けたことだ。これは、給仕の動線を円滑にするための工夫といわれている。しかし、ここで指摘しておきたいことは、三角形の地板の後ろには、三角の柱状の空洞空間が存在していることである(図6)。これは収納スペースでもなく、実用的な機能はない。文字通りの閉じられたヴォイド空間であり、内部を覗き見ることはできない。茶室は木造建築である。石造やレンガ造に比べるととても薄っぺらな壁で構成されているので、移築のために解体して運搬することや、その状態で保管することも珍しくなかった。いわば、おこし絵図のイメージのままに、2Dパネルを立ち上げて囲うことで立体空間になる建築である。よって、この柱状ヴォイドの存在は、その在り方がとても3D的であるがために、軽易な茶室空間のなかでは異様にすら見えるのだが、これについては別の機会であらためて考察するとしよう。

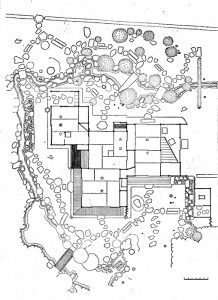

有楽の「如庵」は、当初京都祇園の正伝院境内に建てられた。その後正伝院ごと目と鼻の先に移ることはあったものの、1908年に三井家の所有となって東京に運搬されるまで、祇園近辺に位置していた[*3]。一方、光琳の茶室は、同じ京都といっても市街からは遠い仁和寺門前にあったという[*4](図7)。仁和寺は洛西の北に位置し、洛東の祇園とはかなりの隔たりがある。しかし、光琳が「写し」の茶室をこの地に据えたとき、仁和寺と祇園の距離は一気に縮まり、彼の脳裏にある京都地図は刷新されたに違いない。実際に行き来することも可能であったことから、「如庵」を訪ねたその足で、「写し」茶室に座することもできたであろう(図8)。

京都という限定された領域のなかで反復されるこのような空間経験は、オリジナルと「写し」という時間の前後関係を時に希薄にし、同じ姿の茶室が、一つの町に二つあることの意味を深めることに貢献する。それはつまり、先に述べたような、「写し」に内在する特質である空間的な広がりの獲得へと促すのだ。

一つの町に二つの同じ茶室。それは、一つの画面に二つの同じ絵柄をもつ『燕子花図屏風』と、相照らす関係を保つ。そして、一つのペントハウスに二つの同じ長方形がある。

註

- 1.小杉一雄「燕子花図に見られる型の使用」、『三彩』130号、三彩社、1960/同「絵と文様」、『日本の文様:起源と歴史』、南雲堂、1988。

- 2.美術史においては、この光琳の茶室は、弟深省(乾山)の自宅「習静堂」に備わっていたという説が定着している。その場合、深省が自宅を建てた1689年が建立時期となる。一方、堀口捨己は確たる根拠がないためにこの説を否定。光琳が父宗謙から相続した「西京家屋敷」に設えたと推測。その時期は1687年から1711年の間とみている。光琳はこれ以外にもいくつか茶室を構えており、その中には『如庵』写しの発展型といえるものも含むことから、この「写し」の茶室は彼の茶室設計経歴のなかでは初期の作と考えられる。『燕子花図屏風』の制作年は、その落款から1701年以降のそれほど遠くない時期と考えられていることから、この茶室が先にあった可能性が高い。(堀口捨己『茶室研究』、鹿島研究所出版会、1969年/『図宝燕子花図—光琳元禄の天才』、根津美術館、2005年)

- 3.詳しくは、建仁寺塔頭正伝院を有楽が再興した際、境内に設けた自身の隠居所に『如庵』を構えた。1872年(明治5年)、正伝院は「窮民産業所」計画のため土地を上納、近くの永源庵跡地(現正伝永源庵)に『如庵』と共に移転。その際『如庵』は祇園有志に払い下げられ、1895年には「借座敷有楽館」となるが経営困難となり、1908年三井家が買い取って東京麻布の三井本邸に露地・書院と共に移築。後、1938年三井家は大磯の別荘(現大磯城山公園)に『如庵』を移築。おかげで戦災を免れる。1972年、『如庵』と書院その他の付属建物は名古屋鉄道の所有となり、愛知県犬山市内に移築。堀口捨己実行委員長の元、正伝院ごと再現し「有楽苑」として公開。1951年、国宝指定。(堀口『茶室研究』、1969年/中村昌生監修『有楽苑:国宝茶室如庵』、名古屋鉄道株式会社、2004年/正伝永源院ウェブサイト:shoden-eigenin.com)

- 4.堀口『茶室研究』、1969年。なおこの茶室は座敷と共に、江戸末期頃、仁和寺境内に移築。『遼廓亭』として現在に至る。重要文化財。